全国统一学习专线 8:30-21:00

来源: 北京市朝阳区赫德学校 编辑:佚名

今年春天,全课程研究院于明老师在北京赫德双语学校访学了一个月,发现了这所学校的秘密……

初见赫德

今天是真正走进北京赫德学校课堂的天。昨天下午见到了我盼望已久的常丽华校长。次见到常老师是2015年的“新经典大讲坛”,我坐在山东师范大学的大礼堂里,崇拜地听完常老师讲的《幸运的一天》,感觉面对孩子的常老师整个人都在发光。

也是那一次让我结缘全课程,让我在后面的学校建设、课程研发上,有了学习的方向和目标。时隔六年终于重逢,我感觉无比亲切,她似乎没有什么变化,一双大眼睛透露的满是温暖,总是让人想与她亲近。

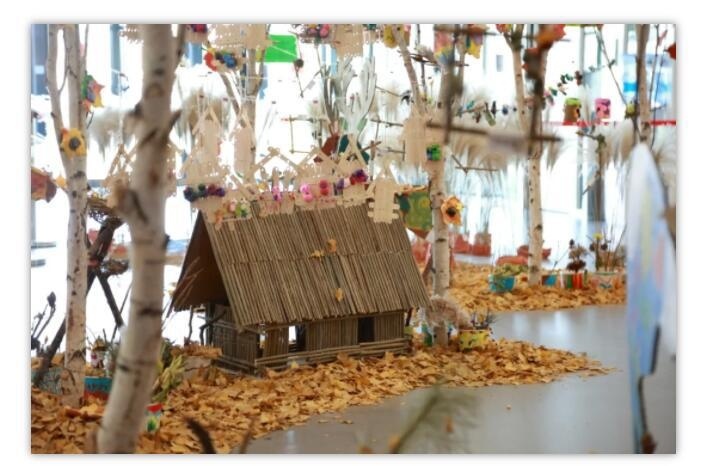

虽然是次走进北京赫德,我却没有陌生感。因为全课程的故事已经深深地留在我的记忆当中。走过大厅时,我仿佛看见了曾经在这里一夜“长出”的那片森林,孩子们和老师一起在这里再现了白桦树、蓝“湖水”、白沙滩、蒹葭苍苍……“秋天课程”在这里植入了森林的质朴和美好;我仿佛看见了这里曾经变身“梅园”,孩子们在这里观赏“开百花之先,独天下而春”的蜡梅,若有若无的香气,让他们恍然大悟“为有暗香来”真正的含义……“冬日庆典”时,这里又成为一方舞台,孩子们尽情演绎着自己的故事;还有菊花茶市集,在充满浓郁菊花香气的市集上,留下了孩子们太多的欢乐,太多的成长,这一切都让我感到无比的亲切与熟悉。

正是这样百变的校园,这样丰富的课程,才足以撑起孩子们美好而多姿的童年生活。

“全课程风格”

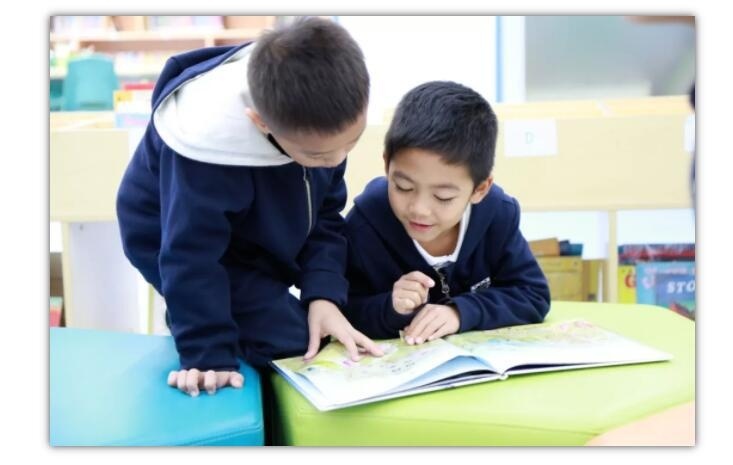

踏着木制的楼梯走上二楼,满眼是熟悉的“全课程风格”的校园与教室。为什么把它叫“全课程风格”呢?我觉得现在的全课程校园与教室,无论是外部呈现还是内涵发展,都形成了自己独具特色的校园风格和教室文化。在这样的校园里,你根本看不到任何一条空洞的标语,任何一句呆板的名人名言,也看不到任何一则“警句”。一间间紧邻的教室外墙上,无一例外张贴着孩子们的作品。

我们总说,让孩子站在学校的正中央,可曾想过校园、教室真的是孩子们的吗?为了整齐划一的校园环境,我们不允许有不完美的作品出现,总是挑选最精美的作品张贴。而在这里,可以看到很多稚嫩的还很不成熟的作品,我没有觉得这些有什么不妥,因为它是最真实的学习过程再现,因为它让我看到的是对教育的尊重,对每一位孩子的尊重。

北京赫德的全课程教室宽敞明亮,区域划分合理,每一个细小的布置和摆放中,都透出老师们的独具匠心——可以席地而坐的地毯,可以随手拿到的图书,根据季节变换的节气桌,这些“匠心”无不指向“一切为了孩子,一切只有孩子”。

初遇课堂

初到赫德时,恰逢二十四节气中的惊蛰。在这之前就知道常老师带着老师们做的二十四节气课程非常丰富,今天终于可以走进这个课程,感知它的魅力了。一段视频开启课堂,一个略显深沉的声音带着孩子们走进了惊蛰世界。“今天是惊蛰,春天的第三个节气,惊蛰两个字放在一起,就是一幅生动的画面……”

突然我听见一个小小的声音:“这是常老师的声音。”此前就听说北京赫德的校长文化是“深耕课堂”——常丽华、杨玉翠两位校长几乎每天都在课堂里,不是在听课就是在上课。

这位刚上一年级的孩子,单从声音就可以辨别出是校长,他也许并不认为那是自己的校长,也不知道校长这个称呼到底意味着什么,只是觉得就是一位老师,一位自己亲近的喜欢的老师,我不禁被孩子的这句话所感动了,被这样有情怀的校长感动了。

课堂在继续,老师带领着孩子们开始细细品味惊蛰,从认识惊蛰两字的不同含义,到品读着有关惊蛰的诗句;从古诗《惠崇春江晚景》到儿童诗《春江水暖》;从春天里盛开的花朵到苏醒的昆虫;从《封神榜》中的雷震子到《西游记》中“毛脸雷公嘴”的孙悟空再到雷神的传说。整个课程的深度和广度让我很震惊。深度不是知识教得有多难,而是把中国传统文化的深厚与精髓通过一个个节气表达出来。

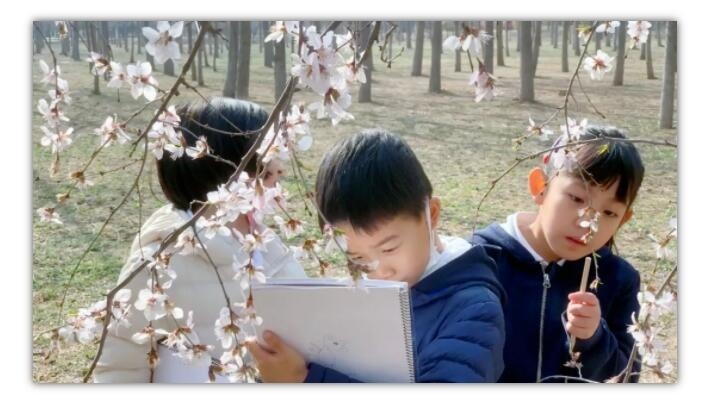

孩子们从一年级到五年级每年都会学习这样的《二十四节气》课程,整个课程呈螺旋式上升。而每个年级的语文学习要素侧重不同,朗读、理解、写作在不同的年级得以落实。中高段的孩子们完成的物候观察笔记,更多记录的是孩子们热爱大自然,热爱生活的印记。只有将孩子引向生活,与生活发生链接的才是真正的教育。

生日课程

今天的“小寿星”是一个名叫小Y的小男孩,走进一年级的教室就看见这个大眼睛的小男孩,头戴着生日帽,坐在教室的最前面,正在接受着小朋友的祝福,一切都充满仪式感。

课件上播放着小Y从出生到现在的照片,不时引来孩子们的阵阵笑声。“哈哈,小Y小时候太好玩了!”随后老师给孩子们带来了绘本故事《大熊的大船》,读绘本原本没有什么,但是老师却用心地将主人公换成小Y,于是小Y变身一个有梦想的大熊,建造了一艘大船,驶向梦想的彼岸……

接下来,老师送给小Y自己写的一首生日诗,全班同学一起朗诵,将这首生日诗送给他。整个过程小Y都是既严肃又激动的样子,那时而严肃时而微笑的神情,让我觉得他是今天最幸福的孩子,教室里荡漾的是满满的温情。

不经意间,教室里突然传来了小Y爸爸妈妈的声音,小Y顿时呆住了,目不转睛地盯着屏幕。原来小Y的爸爸妈妈在日本工作,因为疫情的原因已经快一年没能回来看小Y了。小Y的眼里有了泪水,老师走过来将他抱入怀中,全班孩子和小Y父母一起再次祝福小Y生日快乐。

我想对于小Y来说,七岁生日将在一生中留下不能抹去的记忆。生日课程带给孩子们的是爱的诉说,带给孩子们的是成长的经历,带给孩子们的是梦想的开始。

日常化的教研

今天,跟着常老师一起听了一年级的《春天的计划》,听完课后,常老师马上带着一年级老师到教研室进行教研。

这种日常教研,已经成为北京赫德最平常的事情。也因为这样的日常教研,才有了每一堂课的精彩。

今天教研的主题是:语文课,到底教什么?

老师们坐下来,常老师没有客套,句话就是:教学中解决“怎么教”很容易,设计一定的流程也不难。那最难的,也最容易出问题的是什么呢?就是“教什么”的问题。

关于“教什么”的问题,我整理了常老师对这个问题的思考,触动很大。常老师这样解释:

好的教学,是精彩观念的诞生。维果茨基认为,概念,是对外部世界的一种把握。孩子们带着原有的认知(包括偏见)进入课堂,我们要借助所读内容,在和老师、同伴对话的过程中,不断超越偏见,形成新的概念。智力水平,就是概念的发展水平。比如《春天的计划》一课,一般的课堂,容易停留在文本表面:小动物们都有哪些计划?课堂上,我们要带着孩子们往前走一步:小动物们为什么要有这样的计划?通过文本细读引导孩子理解,每个小动物的计划,不是自己要什么,而是自己能给什么:给世界带去美好,给身边的人带去快乐。给予,是的快乐;给,比拿更重要。这就是新的概念,是对“计划”的新的理解,是教学内容。有了这样的理解,孩子们再来制定自己的春天计划时,自然就有了更大的视野。

平时老师们很容易聚焦在“怎么教”上,往往忽视“教什么”的问题。教什么是对文本的理解:思维一定要突破浅的层面,往深处去。同时,概念不是灌输给孩子的,是引导孩子去理解,并能运用。

我们要知道,孩子拥有的概念越丰富,智力领域就越丰富,精神世界也越丰富,道德人格也自然得以发展。智力和道德是紧密相关的。在全课程的教学中,每一个词语都是鲜活的,每一个故事都是生动的。词语,故事,又都整合在一个大的主题背景和大的概念之下,不致于成为零散的知识。同样,每一个主题下的概念理解,潜移默化影响着孩子对自我和世界的认知,影响着孩子的道德认知。

这些都是我们的教学内容,所以,解决教什么的问题,一定是我们备课时首先思考的问题。

朝阳中的老师

周一走进一年级教室,我立刻被一幅画面吸引了——一位年轻的语文老师在朝阳的光芒中忙碌着,是那样的美丽。

老师告诉我,一会儿的升旗仪式上,她要给孩子们讲一个绘本故事,昨晚为了今天的课程准备到很晚,最后竟然兴奋到失眠,说着,老师爽朗地笑了。再看看外方老师和助教老师也都在忙碌着,一切都在朝阳中显得那么和谐、蓬勃。

随着孩子们陆续走进教室,安静的教室仿佛被唤醒了。一位被老师唤作“小辫儿”的女孩儿好奇地走到老师身边,问她在做什么。老师神秘地说:“小辫儿,今天我们要学习《春天来》了,你想不想一会儿在小朋友面前挑战一下朗读课文?(小辫儿点点头)那现在就快去读读准备一下吧!”小女孩立刻回到座位上,大声读起课文来。多么智慧的老师,一句看似不经意的聊天,没有要求,没有强迫,却让孩子主动愉悦地开始了今天的学习。

朝阳中的老师还在继续着她的工作,因为背对着阳光我不太能看清她的脸,但不时会听到她热情的话语,因为每当有孩子走进教室,她都会热情地问好。“小X,早上好!”这位听到问好声的小男孩略显羞涩,只是微微一笑算是回应。老师热情地和他聊着:“小X,老师发现你今天早晨在闪闪发光啊。”这个孩子仍然没有说话,但是我却看到他的面庞上绽放着幸福的笑容,眼睛里透露的是满满的快乐。

走进每一间教室,我发现,每一位老师都是发光的。发光的老师们,照亮了每一个孩子。

吕老师的金句

数学课堂给人的印象总是充满各种严谨的推算。但吕玉艳老师的数学课,又多了几分哲学的味道。

吕老师通过带孩子们回顾旧知,整理出了一棵有关因数倍数的知识树后,她说:“上周我们已经知道,这棵树还能继续生长,事物的种子在这儿有两个枝杈,今天我们这节课就要以他为生长点继续生长。所以所谓的知识之树就是这样一点一点成长起来的,最后他们会长成非常繁茂的一棵大树。它不是无本之木,无源之水。”

吕老师在授课中到昨天家庭作业中的题目,并很智慧的批评没有认真完成作业的孩子。

吕老师说:“这就是思维啊,你要时刻连接学过的东西。不过好像确实有几个同学没有认真完成作业,那你肯定是不起来了,你在家的时候没有为难自己,现在在课堂上只能被吕老师为难了。”

下课后,吕老师提起数学课上的“哲学要素”,她说:数学老师是应该接触一些哲学思想的。是的,老师要学会辩证地看待问题,学会反思,才能更好地引导孩子发现问题、解决问题,更深度地理解数学。

老杨的课

“今天是老杨给我们上课。”孩子们热情地称呼杨玉翠校长“老杨”,仿佛她就是同班的一位伙伴,杨校长似乎也非常满意孩子们这样叫自己,课堂上也频频自称老杨。

于是乎,课堂上没有了学生和老师,只有一群孩子和一起讨论的同伴——老杨。

杨校长上课时,对每个孩子的姓名、性情如数家珍。下课后,我问她怎么记得如此清楚,是不是提前做了功课。杨校长不以为意地说:“他们都进校三年了,当然认识啦!每个班我都经常上课,每个孩子我都认识。”

说这话时,仿佛她不是管理全校的校长,倒像是这个班的专职数学教师。

老杨课堂上的气氛轻松愉悦,孩子们总是在不知不觉中被“忽悠”。“哎呀,老杨我字写得不好看,谁到黑板上帮我写呀!”“你们特别棒,比老杨小时候聪明多了,一定能把这个问题解决的。”就这样,孩子的好胜心被老杨用得近乎完美。此时老杨的示弱,是的智慧。

听杨校长的课,的感受就是放松,但在这轻松的氛围背后却是高挑战的思维。这就是理想中的课堂——低压力高挑战的课堂。在轻松愉悦,近乎无压力的氛围中,孩子们迎接着一次又一次的高难度思维挑战。整节课孩子们被不断推动着去思考去解决问题,思维一次次地抵达高峰。

美食文化

“老师,您能不能不要再讲了?”“惊蛰”课上,一位可爱的小姑娘打断了老师的讲述。正在津津有味地讲着“蒌蒿美味,河豚鲜嫩”的老师有点纳闷:“怎么,你不喜欢苏轼这两句诗吗?”

“不是的,我很喜欢,就是您要是再讲我的口水就要流出来了,没法学习了。”孩子们哄堂大笑……是啊,美食的诱惑总是让人无法抗拒的,如果让它成为学习的资源,那这种学习的诱惑当然也就无法抵御了。

北京赫德有一个被公认的网红——关大厨。之所以突然出道成为网红,那是因为每当一个节气到来之时,胖胖的、帅气的关大厨会用那一口纯正的京腔、精湛的厨艺带你走进二十四节气的美食。

北京赫德的二十四节气课程,倡导顺时而食,给每一个节气的日子带来不一样的烟火气。小雪的“红泥暮雪”,大雪的“苍山夜雪”,冬至的“长夜将息”,小寒的“暗香凌寒”,大寒的“寒江独钓”,立春的“万物回春”……光是看到这些富有诗意的名字,都足以让我们对节气美食充满了期待,如果再能探究其中,领略节气的内涵,岂不更加美哉!

北京赫德的孩子们在每个节气到来时,都会了解节气的文化背景,吟诵与节气有关的诗词,品味与节气相关的中国传统文化。再走出教室,去大自然中观察物候变化。低段的孩子用写绘的方式记录下自己的感受;中高段孩子会用物候观察笔记的形式写下自己对美好自然的期盼。回到家还会和父母一起跟随着关大厨做一做节气美食,品尝节气的味道,用味蕾“记录”下这节气的五彩缤纷。

“生活在课堂,舌尖盛四季”,北京赫德的二十四节气课程让孩子们,从热爱美食开始热爱生活!

全课程怎样走进李白、苏轼这样的千古风流人物?全课程自然笔记有哪些特色……更多精彩将于下一篇发出,敬请期待!